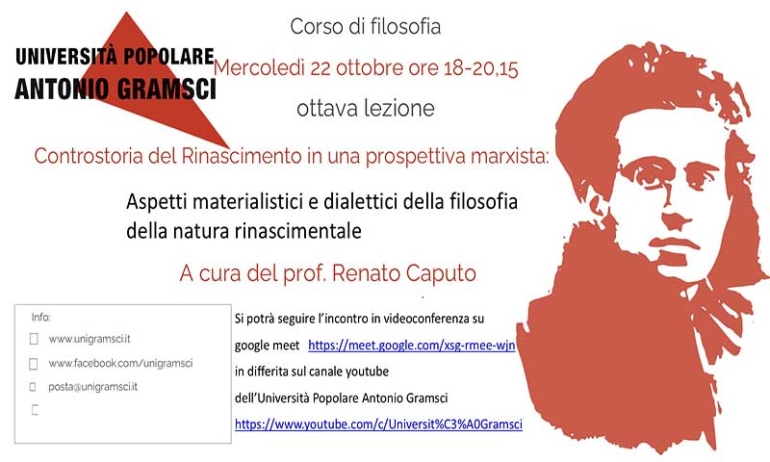

Mercoledì 22 ottobre, dalle ore 18, avrà luogo l’ottavo incontro del corso di storia e filosofia “Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista” introdotto dal prof. Renato Caputo per l'Università popolare A. Gramsci. Per una introduzione al corso in cui si chiariscono le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema rinvio all’articolo: Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista. Di seguito potete leggere una versione sintetica dei temi che saranno affrontati e discussi nell’ottavo incontro, al quale si potrà partecipare in diretta in videoconferenza al link: https://meet.google.com/xsg-rmee-wjn. Il video del corso sarà disponibile nei giorni successivi sul canale youtube dell’Università popolare Antonio Gramsci.

Introduzione

Il Rinascimento punta alla rinascita dell’uomo nel mondo, il rapporto con il quale è parte integrante dell’uomo. Così l’uomo si comprende come parte del mondo, ossia se da una parte si oppone al mondo per rivendicare la propria originalità, dall’altra vi si radica riconoscendovi il proprio dominio. Lo studio della natura nel Rinascimento non appare più come una fuga dai problemi trascendenti. L’indagine della natura diviene allora uno strumento indispensabile per realizzare i fini umani nel mondo.

- Magia e scienze occulte

La vera e propria filosofia naturale nel Rinascimento è preceduta dallo sviluppo della magia. Quest’ultima ha come presupposti: l’universale animazione della natura, ritenuta mossa da forze simili a quelle presenti nell’uomo, coordinate e animate da una simpatia universale. Ci si illude così di penetrare di colpo, con mezzi subdoli o violenti, nei più riposti recessi della natura, per dominarne le forze con lusinghe e incantesimi, ossia con le stesse forze con cui si avvince a sé un essere animato. Con formule e incantesimi che servano da chiave d'accesso ai misteri naturali, si ritiene sia possibile porre l’uomo in possesso di un potere illimitato sulla natura.

Agrippa di Nettesheim

Fra i filosofi maghi più importanti ricordiamo Agrippa di Nettesheim, nato a Colonia nel 1486. La sua opera più importante si intitola Filosofia Occulta. In essa l’anima del mondo, che opera in tutto l’universo, garantisce l’azione reciproca di tutti gli elementi, per cui se se ne muove uno ne risentono tutti. L’uomo è il microcosmo dell’universo e raccoglie in sé ciò che è disseminato nelle cose. Perciò è in grado di conoscere l’anima del mondo e di servirsene per operazioni magiche, in grado di sottomettere all’uomo le forze della natura.

Paracelso

Il più noto dei maghi è Paracelso, medico nato in Svizzera nel 1493 che ha riformato la medicina mediante la magia. D’altra parte alcuni aspetti della sua opera ne hanno fatto un anticipatore del metodo scientifico.

Per Paracelso teoria e pratica devono procedere parallelamente, perché la teoria non è che una pratica speculativa e la pratica non è che la teoria applicata. Perciò la ricerca deve essere unità di teoria ed esperimento. Secondo Paracelso vi è una corrispondenza fra macrocosmo e microcosmo, fra mondo e uomo.

- Telesio

La filosofia della natura, che ha le sue origini nella magia, si afferma con Telesio, rinunciando a quest’ultimo presupposto. Sebbene la fisica della natura di Telesio conservi ancora il presupposto fondamentale della magia, l’animazione della natura, Telesio la considera retta da propri principi. Così Telesio rinuncia alla pretesa di penetrare con la forza nei misteri naturali, anzi nega i misteri, visto che la natura si rivela nell’esperienza.

I principi generali della natura

Bernardino Telesio nasce a Cosenza nel 1509. Egli considera la natura un mondo che si regge su principi propri e può essere spiegata solo sulla base di questi principi. Perciò l’uomo per conoscere la natura deve lasciarla esprime affidandosi ai sensi che gliela rivelano. Come sensibilità l’uomo è lui stesso natura e, dunque, ciò che rivela la natura e ciò che rivelano i sensi sono la stessa cosa. La sensibilità è l’autorivelazione della natura a quella parte di sé stessa che è l’uomo. Le tesi di Telesio avranno grande importanza per la successiva rivoluzione scientifica che si fonda proprio sull’oggettività e autonomia della natura.

Dio come garante dell’ordine e dell’autonomia della natura

Pur mantenendosi nella sua fisica sul piano qualitativo, intuisce l’importanza del piano quantitativo, indispensabile all’uomo per prendere il controllo del mondo naturale. Telesio fa una critica sistematica alla fisica aristotelica, a partire dalla riduzione di dio a primo motore immobile, mentre per Telesio dio è il garante dell’ordine e dell’autonomia della natura.

La dottrina dell’uomo

L’intera conoscenza umana si riduce, secondo Telesio, alla sensibilità. La sensazione è prodotta dal contatto fra l’anima naturale dell’uomo e le cose esterne, e consiste essenzialmente nella percezione, ossia nella coscienza che se ne ha. L’intelligenza estende a cose non ancora percepite le qualità delle cose percepite.

La morale naturale

Anche la vita morale dell’uomo è ricondotta da Telesio a principi naturali. Il bene supremo è la conservazione dello spirito vitale del mondo, questo è il fine morale supremo e la misura del piacere e del dolore. Si prova piacere per ciò che aiuta a conservarsi e dolore per ciò che ci danneggia. La virtù impone alle passioni una misura che eviti eccessi dannosi.

- Campanella

La vita

Tommaso Campanella è nato in Calabria nel 1568. Per poter approfondire e proseguire gli studi, non essendo ricco di famiglia e non esistendo l’insegnamento pubblico, diviene frate domenicano. Campanella, come Bruno, è perseguitato per le sue idee, tanto da subire processi per eresia dall'Inquisizione. Campanella è perseguitato anche per le sue azioni, in quanto organizza una congiura antispagnola, per liberare la sua terra dal dominio straniero e iniziare a realizzare la sua utopia politica, ovvero l’istituzione di uno Stato comunista mondiale. Per sfuggire all’esecuzione si finge pazzo, nonostante sia stato costantemente torturato, nel modo più brutale, per fargli confessare di essere sano. Campanella resiste stoicamente alle torture e a 27 anni di carcere duro, nonostante il quale riesce a scrivere le sue opere più importanti. Finalmente libero, trova rifugio in Francia, dove cerca di individuare delle soluzioni realistiche di tipo politico-religioso per poter iniziare a realizzare la sua utopia.

La fisica e la magia

Il pensiero di Campanella parte dalla fisica e dalla magia per giungere a una metafisica, che egli assume come base per il rinnovamento politico e religioso dell’umanità. Pur accettando la fisica di Telesio e ritenendo che la vera sapienza sia fondata sui sensi, Campanella insiste sull’universale simpatia e animazione delle cose, che è il presupposto della magia. L’accordo fra le cose naturali è dato dall’anima del mondo, che le dirige a un unico fine.

La teoria della conoscenza

L’unico sapere di cui non si può dubitare è la conoscenza innata che l’anima ha di se stessa, che è la base di ogni altra conoscenza. Se l’anima non avesse coscienza delle proprie modificazioni prodotte da cose esterne, esse rimarrebbero sconosciute.

La città del sole

La sua opera più importante, la sola di cui potremo occuparci è La città del sole, scritta in italiano e non come di consueto in Latino, in quanto Campanella intende diffondere nel pubblico più ampio possibile i suoi ideali rivoluzionari.

La ripresa dell’ideale comunistico platonico

Quest’opera è considerata un’utopia, in quanto Campanella, sulle orme del Platone della Repubblica, intende delineare i contorni di uno stato perfetto, che deve essere governato dai migliori, che sono al contempo filosofi, preti e uomini di scienza.

Rifacendosi al Platone della Repubblica, anche l’utopia di Campanella si fonda su un comunismo talmente radicale da non proporre unicamente la comunanza dei beni, ma delle stesse donne, anche perché la cultura del tempo le considerava una sorta di bene dell’uomo. Solo mediante questa completa comunanza, secondo Campanella, si può produrre una società in grado di impedire il sorgere dei vizi.

La religione naturale

In tale Stato ideale, la religione deve essere dettata dalla pura ragione, che Campanella definisce una religione naturale che è alla base di tutte le religioni storiche, richiamandosi alla concezione del grande teologo calabrese del XII secolo Gioacchino da Fiore.

La riduzione dell’orario di lavoro

Campanella si distacca in più punti da Platone, sviluppando il suo modello di repubblica: il suo modello di Stato è internazionale, è contrario alla divisione in classi e, più radicalmente, alla divisione fra lavoro mentale e lavoro manuale. Campanella è contrario alla disoccupazione, a cui trova come soluzione la riduzione dell’orario di lavoro. Analizzando la città di Napoli, allora una delle più grandi del mondo, mostra che se tutti lavorassero quattro ore al giorno, non ci sarebbe più disoccupazione e al contempo eliminando gli sprechi si potrebbe produrre tutto il necessario. Ciò sarebbe utile anche per tutti gli altri che non lavorano e in tal modo “si abbandonano all’ozio e cadono preda della stupidità, dell’avarizia, delle malattie, della voluttà e della sete di piaceri”.

La pedagogia

Dopo le quattro ore di lavoro, nel tempo rimanente l’uomo dovrebbe seguire, anche in età adulta, il modello pedagogico di Campanella fondato sull’“imparare giocando, disputando, leggendo, camminando”, sempre con gioia. Per Campanella del resto l’educazione fin dei bambini dev’essere sempre libera e giocosa. Pur mirando a far conseguire al discente una visione enciclopedica del mondo, l’educatore deve raggiungere tale obiettivo sviluppando il metodo intuitivo del discente. In modo che senza fastidio impari le scienze giocando.

Il mondo reale come mondo capovolto

Gli insegnanti devono inoltre, all’uopo, lasciar scatenare i ragazzi, facendogli giocare all’aria aperta, facendogli praticare lo sport, per i tempi cosa del tutto inusitata. Inoltre, i ragazzi sono condotti nei diversi luoghi di lavoro per individuarne le inclinazioni naturali. Ognuno coltiverà tutti i mestieri e le scienze in cui risulterà portato. Sarà considerato più nobile degli altri, non chi ha la fortuna di nascere in una famiglia piuttosto che in un’altra, ma chi conosce più mestieri e scienze e meglio e li pratica nel modo migliore. Proprio per questo i Solari, cioè gli abitanti dell’utopica isola del sole, non potrebbero che burlarsi di un mondo all’incontrario come quello in cui viveva Campanella che definiva ignobili i lavoratori e nobili gli oziosi, che non imparano nessun mestiere e impiegano tanti servitori in attività improduttive, che non fanno che mandare in malora la res pubblica.

L’eguaglianza fra uomini e donne e l’educazione estetica

Perciò Campanella si batte contro ogni forma di pedanteria scolastico-aristotelica, dominante nella pedagogia del tempo, una pedagogia astratta e non concreta. Secondo Campanella uomini e donne devono essere considerati, salvo le rispettive specificità, eguali sin dall’educazione e tutti debbono essere introdotti alle belle arti come la pittura e la musica.

- Giordano Bruno

In Bruno l’indagine scientifica si risolve in una filosofia della natura alla cui base sono preoccupazioni di carattere sociale e di rivoluzione delle credenze religiose dominanti. La preoccupazione per il superamento delle guerre di religione e delle divisioni religiose, spinge Bruno a elaborare una proposta radicale, che deve portare alla scomparsa delle chiese, in modo che l’umanità possa unificarsi nel vincolo di un universale religione filosofica.

La vita

L’impossibilità della cultura dominante di riassorbire al proprio interno le tesi di Bruno, fa sì che la sua avventurosa e necessariamente errabonda vita si concludesse sul rogo, in cui il frate nato a Nola nel 1548 è arso vivo nel 1600, dopo un processo per anticristianesimo durato 8 anni. Tuttavia, il suo costante dover fuggire dai guardiani dell’ideologia dominante, che non potevano che considerarlo un pericoloso eretico, dalla fuga dal convento domenicano di Napoli nel 1576, sino all’arresto dell’inquisizione a Venezia nel 1592, lo pone in contatto con i più avanzati centri propulsivi del pensiero europeo, facendo sì che il suo pensiero si arricchisca di tali diverse culture e allo stesso tempo le influenzasse tutte. Ciò non toglie che la concezione di Bruno di un universo infinito in cui “dio è nelle cose” e in cui la missione dell’uomo è di partecipare con la propria sapienza pratica a plasmare il mondo, non si accordava a nessuna religione rivelata. Tanto che Bruno dopo l’iniziale contrasto con i cattolici, deve fuggire sia i calvinisti, che i pietisti e i luterani, fra i quali aveva pensato di trovar rifugio.

Il controverso rapporti con la nuova scienza

La fama di Bruno nella sua epoca e poi dopo la morte è dovuta essenzialmente alle sue opere sulla mnemotecnica, che sviluppano la concezione del logico medievale Lullo. Controverso il suo rapporto con la nuova scienza. Bruno, che porta alle estreme conseguenze le considerazioni di Cusano sull’illimitatezza dell’universo, teorizzando la pluralità dei mondi in un universo infinito, loda in Copernico più il filosofo che ha tolto la terra da un inesistente centro dell’universo, piuttosto che lo scienziato che ha cercato di dimostrarlo matematicamente. Del resto Bruno, di contro alle teorie basate su assunti geometrizzanti dell’aristotelismo, le cui contraddizioni non si stanca di mettere in luce, andava ben al di là dell’ipotesi copernicana, sforzandosi di dimostrare l’infinitezza dell’universo su basi filosofiche, per cui se l’universo non è lo stesso assoluto, in quanto tale infinito, non può che essere l’effetto di una causa infinita, e quindi a sua volta infinito.

La coincidenza degli opposti nell’universo infinito

Come già in Cusano, autore da Bruno spesso esaltato, nell’infinito viene meno il principio di non contraddizione e si ha la coincidenza degli opposti. In tale universo infinito non c’è centro perché tutto è al contempo centro e periferia. Al contrario di Copernico, per Bruno non si deve mettere al centro dell’universo il sole al posto della terra, in quanto le stelle sono gli infiniti centri di altri sistemi, diversi dal sistema solare.

Il panteismo

Tale concezione di un universo infinito, entra in contrasto con il creazionismo cristiano, che faceva dell’universo un qualcosa di creato e, dunque di ben delimitato. Al contrario la concezione di Bruno porta a una sostanziale coincidenza fra l’assoluto, dio e l’universo, la natura, tanto che si è parlato a questo proposito di una concezione panteista, in quanto ogni fenomeno è espressione dell’assoluto. In un tale mondo, in cui tutto appare necessitato, pare sparire lo spazio per la libertà dell’uomo, tanto più che Bruno non riconosce all’uomo neanche una posizione di superiorità rispetto agli altri animali.

Il rapporto fra l’individuo e l’assoluto

Ma come chiariscono due importanti dialoghi italiani del 1584-85, sebbene sia vero che ogni impulso dell’uomo possa essere inteso come espressione della natura, ossia di quell’assoluto in quanto tale attuale che in termini religiosi si definisce dio, si deve distinguere la passività dell’uomo in quanto frammento del tutto e le passioni dell’uomo, che lo portano ad agire con l’assoluto, a creare con dio.

Il percorso della conoscenza, equivalente a quello morale, conduce l’uomo a dio

Tanto più che in Bruno alla concezione di un dio trascendente, legislatore personale, che si oppone alle umani passioni in modo imperscrutabile, si sostituisce l’idea di un percorso che l’uomo deve compiere per raggiungere il divino. Tale scala della conoscenza è in Bruno equivalente alla scala della morale.

La morale attivista di Bruno

Perciò Bruno esalta il lavoro mediante cui l’uomo migliora costantemente se stesso avvicinandosi al punto di vista divino. La sua concezione della morale è attivistica e non teme di andare anche contro la concezione dominante della morale, con una posizione non dissimile da quella di Machiavelli. In particolare Bruno esalta l’eroico furore, uno slancio morale che impone all’uomo di non arrestarsi mai sulla via della conoscenza.