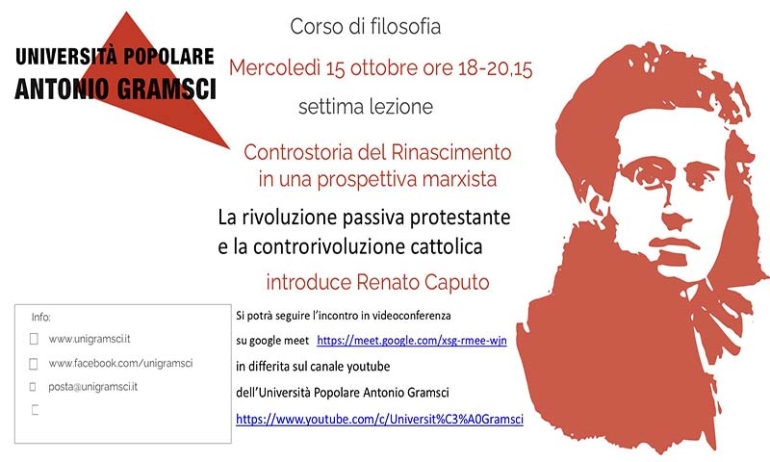

Mercoledì 15 ottobre ha avuto luogo il sesto incontro del corso di storia e filosofia “Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista” introdotto dal prof. Renato Caputo per l'Università popolare A. Gramsci. Per una introduzione al corso in cui si chiariscono le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema rinvio all’articolo: Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista. Di seguito potete leggere una versione sintetica dei temi che sono stati affrontati e discussi nel sesto incontro. Il video del corso è disponibile sul canale youtube dell’Università popolare Antonio Gramsci.

- Eresie e scismi nella lunga storia della chiesa

Tutta la storia della Chiesa è costellata da eresie (dal greco airesis che significa ricerca di una nuova via) e scismi (ossia separazioni), senza grandi cambiamenti dei dogmi. Il più noto degli scismi è quello che nell’XI secolo ha separato la Chiesa d’Oriente o Bizantina, da quella di Occidente o Romana.

La lacerazione della Chiesa cristiana

La più grave lacerazione nella Chiesa è quella sorta all’inizio del XVI secolo, che ha separato i cristiani dell’Europa centro-settentrionale, favorevoli alla Riforma in nome di una religiosità più interiore e meno gerarchica, dai cristiani del centro-sud. Del resto già nei due secoli precedenti abbiamo assistito a movimenti con aspirazioni simili.

- Le aspirazioni alla riforma religiosa

Le richieste di rinnovamento hanno tutte alla loro base la protesta contro la mondanizzazione del clero, il cumulo dei benefici ecclesiastici degli alti prelati, lo scandalo dei papi nepotisti. Richiamandosi alle tradizioni più antiche della Chiesa, molti richiedono un concilio ecumenico, ma il papa appare sordo a tali richieste, perché teme di rimettere in questione il potere assoluto da poco conquistato. La spinta alla riforma ha anche cause economiche, visto che la Chiesa ha sotto il proprio controllo un numero sempre maggiore di proprietà lasciategli in eredità, o dovute a donazioni feudali. Le rendite enormi di queste terre confluiscono a Roma ad alimentare le attività bancario-usuraie, il fasto e la mondanità della corte papale e la politica nepotista dei pontefici. Tale accaparramento di terre, se è stato in parte arginato nelle sorgenti monarchie nazionali, ha avuto campo libero in Germania.

Gli umanisti come anticipatori della Riforma

Anche gli uomini di cultura e gli umanisti denunciano le deformazioni del cristianesimo sempre più inquinati da riti pagani e l’intollerabile ignoranza del clero. Essi raccomandano di dare meno peso alle pratiche esteriori e cultuali, e più peso alla ricerca intima di dio. Si tratta in realtà di fenomeni legati all’emergere sempre più forte della soggettività, che pretende un rapporto immediato con l’assoluto e non mediato da una Chiesa sempre più corrotta. Così il grande umanista fiammingo Erasmo da Rotterdam si batte per un cristianesimo ispirato al Vangelo e al contempo antidogmatico, di ispirazione essenzialmente etico-morale. Inoltre Erasmo, cosciente degli errori e degli arbitri della versione latina della Bibbia (Vulgata), che si spaccia come parola di dio da circa un millennio, violando un tabù della chiesa in vigore fino a pochissimo tempo prima, cura la versione critica del testo greco del nuovo testamento. Un’opera simile porta avanti in Inghilterra Tommaso Moro.

- Le radici religiose della Riforma protestante

Tutto ciò contribuisce all’esplosione e alla diffusione della Riforma. I suoi più vicini antecedenti sono i movimenti di Wycliffe e Huss, che non si limitano a denunciare la corruzione del clero, ma contestano il magistero della Chiesa e l’autorità del papa, appellandosi alla Bibbia come unica fonte di verità.

- Martin Lutero e la sua dottrina

A dare inizio alla Riforma è un frate tedesco agostiniano: Martin Lutero. Figlio di poveri lavoratori, Lutero entra da giovane in convento dove si distingue per il fervore religioso e l’intelligenza. Diviene così teologo all’università di Wittenberg. Lutero è un uomo angosciato dalla potenza del peccato. Nonostante le pratiche ascetiche e le penitenze, i moti della concupiscenza non cessano di assalirlo. Così, seguendo Agostino, Lutero sostiene che l’uomo non può salvarsi per i propri meriti, ma solo per mezzo della grazia divina. È, dunque, sufficiente la fede in Dio e non c’è bisogno delle opere meritorie, come le penitenze, i digiuni, i pellegrinaggi, le offerte in denaro o in beni al clero. In tal modo, secondo Lutero, il dio giudice dell’antico testamento diviene un padre buono, un dio che è amore. Così il rapporto fra credente e divinità non è più quello medievale fra signore e servo, ma diviene un rapporto di infinita vicinanza. Mentre perdono di importanza il dogma, il rito e la liturgia.

La funzione della fede e del rapporto interiore con la divinità

Tuttavia, secondo Lutero, pochi saranno gli eletti, i predestinati da dio. Ma tutti debbono avere fede nella propria elezione, perché senza fede non vi è salvezza. Anche nei sacramenti, mentre i cattolici insistevano sugli aspetti esteriori e formali, Lutero è interessato alla partecipazione interiore, perciò preserva il rito esteriore per i soli battesimo ed eucaristia, anche qui depotenziando gli elementi esteriori a vantaggio della convinzione interiore. In tal modo, ogni credente diviene sacerdote di se stesso anche per l’interpretazione della Bibbia, per la quale Lutero teorizza il libero esame.

Dal libero esame alla Confessione di Augusta

Dinanzi agli esiti rivoluzionari del libero esame, Lutero sarà costretto, su suggerimento del suo collaboratore, l’umanista Melantone, a dar vita a una nuova Chiesa, su basi territoriali e non più in opposizione al potere politico. Il credo della nuova Chiesa, compiuto nella Confessione di Augusta del 1530, è opera di Melantone.

Il De servo arbitrio vs il De libero arbitrio

Dunque da un lato l’umanesimo apre la strada alla riforma per quanto riguarda il rapporto diretto con la Bibbia e la critica della Chiesa. D’altra parte il protestantesimo non condivide l’ottimismo antropologico dell’uomo dell’umanesimo e perciò crede che la salvezza dipenda unicamente dalla Grazia e dalla Fede. Così Lutero risponde al De libero arbitrio di Erasmo, con il De servo arbitrio in cui prende le distanze dall’atteggiamento laico e liberale in materia di fede di Erasmo da Rotterdam.

- Lutero «appicca l’incendio»

La rottura avviene quando il papa Leone X dei Medici, molto più vicino allo spirito del rinascimento che alla Chiesa, nel 1514 lancia un’indulgenza speciale per poter pagare i costosi lavori per l’edificazione della basilica di San Pietro. La confessione dei peccati libera l’uomo dall’inferno, ma non dal purgatorio. La Chiesa può però alleviare gli anni da scontare in Purgatorio. Ma per fare questo pretende sempre meno buone azioni e sempre più offerte in denaro. Inoltre i rozzi predicatori hanno fatto delle indulgenze un ignobile mercato, dove si vendono polizze e certificati da presentare una volta giunti in purgatorio. Il tutto diviene un’operazione finanziaria visto che la Chiesa, in cambio di un lauto anticipo, ha ceduto ai banchieri Fugger l’appalto sulle indulgenze. Anche i principi per lasciar campo libero allo smercio delle indulgenze pretendono una percentuale sui guadagni.

Le 95 tesi teologiche di Lutero

In tale situazione, Lutero affigge nel 1517 sulla porta della cattedrale di Wittemberg 95 Tesi teologiche che, sostenendo la predestinazione, confutano la validità delle indulgenze. Il papa scomunica Lutero nel 1520, scomunica che Lutero brucia fra gli applausi dei suoi studenti. Molti tedeschi vedono in Lutero non il riformatore religioso, ma il campione della nazione tedesca contro l’oppressione di Roma.

- La predicazione di Lutero conquista la Germania

La rivolta dei cavalieri e quella dei contadini

L’imperatore Carlo V impone a Lutero di comparire dinanzi alla dieta di Worms. Lutero si presenta, ma non ritratta nulla ed è messo al bando, chiunque può liberamente ucciderlo. Lo salva l’Elettore di Sassonia Federico Guglielmo, che lo nasconde nel suo castello di Wartburg, dove Lutero traduce la Bibbia in tedesco, per consentire a tutti di leggerla. Carlo V, distratto dalla guerra con la Francia, non stronca la rapida diffusione della Riforma, anche grazie al sostegno di diversi Principi, che sperano di mettere le mani sugli enormi latifondi della Chiesa. Inoltre il motivo religioso dà una veste etica alla loro secolare lotta contro il potere centrale. Allo stesso modo per Carlo V la difesa del cattolicesimo significa la difesa della sua autorità imperiale e la salvaguardia dell’ordine sociale.

La rivolta dei cavalieri

In effetti la Riforma fa divampare i diversi fermenti di rivolta. Per primi si ribellano i cavalieri, i cadetti della nobiltà, diretti da Franz von Sickingen e Ulrich von Hutte, cercando di conquistare le terre del principe Elettore di Treviri. Ma viene loro a mancare il sostegno di Lutero, che predica l’obbedienza. Così nel 1525 la rivolta è domata.

La rivolta contadina

Decisamente più rilevante è la rivolta contadina fra il 1524-25, rivolta guidata da Thomas Münzer, seguace degli anabattisti, gruppo protestante che nega validità al battesimo ricevuto da bambini e propugna un ribattezzamento. In nome dell’uguaglianza fra cristiani proclamata da Lutero, i contadini si ribellano contro il servaggio feudale, contro la proprietà privata e la struttura gerarchica della società. Quando la ribellione si estende Lutero prende decisamente le parti dei prìncipi, in quanto ritiene questi ultimi gli unici che possono far sopravvivere la Riforma. Se questa presa di posizione è micidiale per i contadini, massacrati nel 1525, rafforzando i prìncipi Lutero rafforza quel feudalesimo che è la causa principale dell’arretratezza tedesca.

La posizione politica conservatrice di Lutero

Questa cesura con lo spirito libertario originario della riforma, mai esteso da Lutero sul piano politico dove rimane su posizioni conservatrici, porta nel 1530 nella Dieta di Augusta alla fissazione in forma mitigata della Riforma con la Confessione augustana, che rompe con le versioni radicali anche sul piano sociale della riforma propugnate da Zwingli e dagli anabattisti. Si tratta della concezione di Melantone che taglia gli elementi più radicali di Lutero, ad esempio affiancando alla tesi della predestinazione, il necessario contributo dell’uomo con le sue opere alla salvezza.

La pace di Augusta: cuius regio, eius religio

Dopo il 1530, però Carlo V, vinti i francesi, può dedicarsi alla repressione della Riforma. Inizia ingiungendo ai principi protestanti di restituire subito alle chiese le ricchezze espropriate. I principi protestano vivamente, da qui il termine protestante, e si uniscono nella Lega di Smalcalda 1531. La lunga guerra che si apre si conclude con la Pace di Augusta del 1555, con cui l’imperatore deve accettare il principio del cuius regio, eius religio. L’individuo per seguire la propria fede è dunque costretto a emigrare e l’unità religiosa della Germania è perduta.

I principi favoriscono per i loro fini il protestantesimo

Il luteranesimo si afferma nel nord-est della Germania, grazie al sostegno dei prìncipi, che danno al protestantesimo una veste moderata. Il primo principato ad accettare il protestantesimo è l’Ordine Teutonico, in seguito Prussia, il cui gran maestro aderisce al protestantesimo secolarizzando l’ordine, ne spartisce le terre fra i suoi cavalieri e trasforma il paese in un ducato ereditario. Il protestantesimo si diffonde in seguito in tutta la penisola scandinava.

- La riforma in Svizzera: Zwingli e Calvino

La Confederazione elvetica è con la Germania al centro della Riforma. Il maggiore esponente di essa è un prete umanista in contatto con Erasmo: Zwingli. Quest’ultimo insiste innanzitutto nella lotta contro le istituzioni della Chiesa cattolica. La sua interpretazione del luteranesimo secondo le basi razionaliste dell’Umanesimo ha grande fortuna. Tuttavia nello scontro decisivo con i Cantoni cattolici (1531) i riformati sono sconfitti e Zwingli è ucciso.

Il calvinismo

Negli anni cinquanta si afferma in Svizzera l’interpretazione di Giovanni Calvino della Riforma. Calvino è il più importante riformatore dopo Lutero, pur appartenendo alla seconda generazione della Riforma.

La predestinazione, il laburismo, la produttività

Calvino, francese di formazione umanistica e giuridica, mantiene nelle sue opere teologiche una notevole coerenza logica. Costretto ad abbandonare la Francia e a trovare rifugio a Ginevra, ripensa radicalmente le tesi luterane, a partire dalla radicalizzazione della teoria della predestinazione. Tutti gli uomini sono condannati dal peccato originale, meno i pochi eletti predestinati da dio, che si salveranno solo per mezzo della grazia. L’uomo deve adempiere alla missione che dio gli ha dato, ricercando in sé i segni della predestinazione celeste. A ulteriore conferma della fede di essere fra i pochi eletti ci sono i successi nella vita terrena. Il calvinismo esalta così ogni forma di attività, di laboriosità.

Ogni tipo di lavoro deve esser sentito come un atto religioso compiuto a glorificazione di dio. Il denaro guadagnato dovrà essere reinvestito in nuove attività produttive. Perciò il calvinismo è riconosciuto dagli storici come il presupposto etico-psicologico dell’affermarsi della moderna società capitalistica. Con Calvino il cristianesimo abbandona l’ascetismo medievale per esaltare l’intraprendenza dell’individuo, nelle sue attività produttive, considerate segno di predestinazione. Contro il dirompersi del protestantesimo in tantissime sette, Calvino rivaluta la struttura della Chiesa, anche se gli vuole dare la forma di un movimento dal basso, opposto all’autoritarismo di cattolici e luterani.

La Ginevra di Calvino

Calvino esprime la sua concezione nelle Institutio Christianae Religionis, con cui conquista i ginevrini e Ginevra diviene la culla della nuova fede, un modello di città-Stato retta da un organo collegiale dotato di ampi poteri in ambito religioso e politico. A tutti i cittadini è imposto un severo costume di vita. Sono chiusi bagni pubblici e taverne, proibiti i teatri, i giuochi d’azzardo, le raffinatezze del vestire e ogni forma di lusso. Tutto così è rivolto a migliorare la produzione. Sulla moralità vigila un Concistoro. Al contrario della Chiesa luterana la Chiesa protestante tende a sottomettere a sé lo Stato. Da qui il diritto di resistenza allo Stato. Nella Chiesa di Calvino vi sono aspetti democratici. La Chiesa è una comunità autonoma, fondata sull’assemblea, sulle elezioni delle cariche e sul libero dibattito. Molti fuggiaschi per motivi religiosi trovano rifugio a Ginevra. Tuttavia Calvino non tollera la predicazione di idee religiose differenti dalle dominanti. Il calvinismo si diffonde in Francia, nei Paesi Bassi, in Inghilterra, in Svizzera e poi negli Stati uniti.

- La Riforma in Inghilterra

Anche in Inghilterra c’è un terreno fertile al diffondersi della Riforma, prima a opera di Wycliffe, poi di umanisti come Tommaso Moro. Tuttavia in Inghilterra la Riforma non si afferma dal basso, ma è guidata dall’alto dalla stessa monarchia, che ne fa uno strumento di affermazione dell’assolutismo.

I motivi che favoriscono lo scisma

Enrico VIII, che in un primo momento ha preso posizione contro Lutero, è però tentato a rompere con Roma, per controllare il clero nazionale e incamerarsi i beni della Chiesa. Tale posizione trova il favore della maggioranza della popolazione visto il discredito che il clero ha attirato su di sé per i suoi atteggiamenti poco evangelici.

L’atto di supremazia e la Chiesa nazionale anglicana

La frattura avviene quando Clemente VII non annulla il matrimonio del re con Caterina d’Aragona, zia di Carlo V, per consentirgli di sposare Anna Bolena, da cui spera di avere un erede maschio al trono. Il re fa sciogliere il matrimonio dai suoi vescovi, il papa lo scomunica e il monarca fa dichiarare dal parlamento l’Atto di supremazia (1534), che lo pone a capo della Chiesa inglese, sciolta da ogni vincolo di obbedienza dal pontefice. Nasce così la Chiesa nazionale anglicana, che mantiene l’impianto dottrinale cattolico, introducendovi novità come il matrimonio dei preti, la soppressione delle immagini sacre, la sostituzione dell’inglese al latino nelle funzioni.

I beni monastici sono acquisiti dalla piccola nobiltà e dai mercati

Il re fa chiudere numerosi conventi, e mette in vendita i beni ecclesiastici che sono acquisiti soprattutto dalla piccola nobiltà e dalla borghesia mercantile. Ciò lega molti alla riforma anglicana. I pochi oppositori, come il cancelliere della corona, l’umanista Tommaso Moro, che teme per l’eccessivo rafforzamento del potere della corona, è condannato a morte.

La restaurazione cattolica di Maria la sanguinaria

Dopo la breve parentesi della restaurazione cattolica sotto Maria di Tudor (1553-58), figlia di Caterina di Aragona, sotto il regno di Elisabetta, figlia di Anna Bolena, l’anglicanesimo si afferma definitivamente, anche se si contamina con il sempre più influente puritanesimo.

- La Riforma in Italia

Anche in Italia la Riforma ha una rapida diffusione, arrestata soltanto dall’inflessibile repressione dell’Inquisizione. Uno fra i primi circoli a diffondere la Riforma è quello napoletano che si forma intorno a Juan de Valdés, di formazione erasmiana, accanto a cui troviamo Bernardino Ochino e Vittoria Colonna. Un altro nucleo fiorisce a Ferrara presso la duchessa Renata di Francia. Vi sono poi i sociniani, dal senese Socini, che non aderiscono a nessuna Chiesa, ma concepiscono un cristianesimo in funzione etica, senza Chiese né dogmi, anticipando il deismo settecentesco. Essi sono favorevoli alla tolleranza religiosa e alla non violenza.

Le ragioni della mancata espansione della Riforma nelle masse

In Italia la diffusione della Riforma è arrestata dalla presenza del papa e della Spagna, che controlla buona parte della penisola, e dalla mancanza di quelli stimoli di carattere politico ed economico che ne hanno favorito la diffusione altrove. Ciò generalmente impedisce la diffusione dai circoli intellettuali alle masse della religione riformata, favorendo la dura repressione della contro-riforma.

- La controriforma cattolica

I tentativi di ridurre gli scandali e gli abusi sono presenti anche all’interno della Chiesa cattolica. A prevalere sarà la preoccupazione di impedire lo sviluppo della Riforma e di recuperare più paesi possibili alla Chiesa romana. Fino al 1540, su impulso di Carlo V, che non è riuscito con la forza a imporre la fedeltà ai principi protestanti, ma anche di Melantone dei protestanti e della parte più avanzata della Chiesa cattolica, si cerca vanamente un qualche compromesso. Questi timidi tentativi vengono meno con il Concilio di Trento indetto da Paolo III Farnese, un concilio dominato dalla preoccupazione di sbarrare la strada alla riforma protestante.

- Il Concilio di Trento (1545-1563)

Inizia così la cosiddetta Controriforma cattolica. I protestanti da parte loro non possono partecipare a un concilio in cui il papa non sia una delle parti in causa, ma pretenda di dirigere i lavori e determinarne i risultati.

Restaurazione sul piano dottrinale

Il concilio termina dopo ben 18 anni. Nella prima fase 1545-48 il concilio affronta le questioni dottrinali messe in discussione dalla Riforma, ribadendo tutta l’importanza della tradizione ecclesiastica. Contro il libero esame delle scritture, il concilio ribadisce che la sola legittima interpretazione è quella della Chiesa. Si ribadisce altresì l’importanza delle opere per la salvezza. Inoltre il concilio sottolinea la sacralità di tutti e sette i Sacramenti e la presenza reale di dio nel pane e nel vino. Vi è, dunque, un rifiuto completo sul piano dottrinale di ogni dialogo con i protestanti.

Aperture contro gli abusi del clero

Qualche innovazione vi è invece per quanto concernono gli abusi del clero. È vietato il cumulo delle cariche ecclesiastiche, vi è l’obbligo per i vescovi di risiedere nella loro diocesi e di esercitarvi l’attività pastorale. Si istituiscono in ogni sede vescovile un seminario per la formazione del clero futuro. Mentre non vi è nessuna apertura sull’uso delle lingue nazionali nella liturgia o sul superamento del divieto di matrimonio per i sacerdoti.

La Professio fidei Tridentina

I dogmi ribaditi e rafforzati dal Concilio di Trento sono fissati da Pio IV nel 1564 nella Professio fidei Tridentina, che resta ancora oggi il fondamento della dottrina cattolica. Così il primato papale è riconfermato di contro al conciliarismo e alla richiesta di autonomia dei vescovi. La Chiesa diviene così ancora più di prima una monarchia assoluta, con tutto il potere concentrato nelle mani del papa. Anche le strutture gerarchiche della Chiesa, contro cui si sono battuti tutti i riformatori, sono ulteriormente rafforzate dal concilio.

- La lotta contro gli eretici

Non si attende neppure la fine del concilio per lanciare una crociata contro gli eretici. Si rilancia la Santa Inquisizione sottraendone la giurisdizione ai vescovi, ma centralizzandola a Roma sotto la Congregazione del Santo Uffizio. La tortura torna a essere uno strumento per verificare la fedeltà alla dottrina dei presunti liberi pensatori. Se riconosciuti colpevoli, anche con confessioni estorte mediante la tortura, sono costretti a ritrattare con la violenza. Se non avviene sono fatti uccidere dal braccio secolare. In particolare in Spagna divengono tristemente famosi gli autos de fe, atti di fede, spaventosi roghi pubblici, con cui si concludono i processi contro gli eretici. Con tali sistemi è impedita la diffusione della Riforma in paesi come la Spagna e l’Italia.

La cultura è messa all’indice

Fra le misure prese dal Concilio occorre ricordare la Congregazione dell’indice, che deve individuare i testi che possono mettere in discussione la dottrina cattolica e impedirne la diffusione (ordinandone la distruzione ovunque si trovino). Così il cattolicesimo e i paesi in cui esso domina si chiudono al dibattito culturale e al progresso tecnico, scientifico e filosofico (quasi tutti i libri di filosofia importanti dal Quattrocento in poi sono messi all’indice, dove sono rimasti fino a pochissimi anni fa). Ogni nuova opera prima di poter essere stampata deve superare la censura ecclesiastica. Perciò nei paesi dominati dal cattolicesimo vi è un declino culturale ed economico.

- I nuovo ordini religiosi. La Compagnia di Gesù

In questo periodo vi è anche un rinnovamento all’interno del mondo cattolico, con il sorgere di nuovi ordini religiosi, come i Cappuccini, che cercano di togliere il discredito che colpiva il clero tornando all’esempio di Francesco d’Assisi. Vi sono poi i Filippini, da Filippo Neri il fondatore, che si dedicano all’apostolato dei giovani. Nel clero italiano di questi anni spicca la figura di Carlo Borromeo, vescovo di Milano, mentre in Spagna si afferma un misticismo medievale caratterizzato da personaggi come Teresa D’Avila e Giovanni della Croce.

La compagnia di Gesù

La controriforma consente al cattolicesimo di riaffermarsi in Austria e in Polonia. Inoltre si afferma un nuovo proselitismo rivolto anche ai paesi extra-europei. In tale proselitismo si distingue la Compagnia di Gesù fondata nel 1540 dall’ex militare spagnolo Ignazio da Lodola, che costituisce una milizia dedita a convertire gli infedeli e a difendere la Chiesa e il papato. Come ogni esercito, l’ordine dei gesuiti si fonda sull’incondizionata obbedienza ai superiori. Così i gesuiti aggiungono ai consueti voti monacali (povertà, castità e obbedienza), l’assoluta sottomissione al papa.

La rete egemonica dei gesuiti

Essi da una parte contrastano gli aspetti più radicali della cultura rinascimentale, dall’altra operano preso le corti e i potenti per assicurarne la fedeltà alla Chiesa cattolica. A questo scopo costituiscono una vasta rete di collegi e scuole per educare i figli della classe dominante. Il gesuita non vive nel convento, ma mira a divenire confessore o direttore spirituale dei potenti, missionario o insegnante.

Le reducciones

In America l’opera di evangelizzazione procede a ritmo serrato, per le favorevoli condizioni politiche, visto che per gli Indios la conversione è una necessità più che una scelta. I gesuiti finiscono più di una volta per dover fare i conti con il conflitto fra la loro volontà di evangelizzazione e i coloni che vedono negli indios solo uno strumento da sfruttare per ottenerne un profitto. Si arriva così al tentativo dei Gesuiti di concentrare in alcune reducciones gli indios più primitivi per sottrarli ai mercanti di schiavi, con i quali si arriva a veri e propri scontri.

L’evangelizzazione nell’estremo oriente favorisce il colonialismo, ma ne è ostacolata

In estremo oriente i gesuiti riescono con grandi difficoltà a creare nuclei di cristiani dopo aver assimilato i costumi, la cultura e il linguaggio delle antichissime civiltà che vi vivono. L’opera di evangelizzazione è però compromessa dal colonialismo, che generalmente segue la strada aperta dai missionari. Questo fa sì che le lotte anticoloniali colpiscano anche i gesuiti e i nuclei di cristiani.

Dalla riforma alla controriforma cattolica

Se dunque in una prima fase oltre alla controriforma vi è anche una Riforma cattolica, alla conclusione del XVI secolo lo slancio innovatore viene progressivamente meno e la chiesa si arrocca su posizioni puramente conservatrici, identificandosi sempre più con la controriforma e i suoi metodi coercitivi.

- La cultura nel tardo Cinquecento in Italia e in Europa

Il trattato di Cateau-Cambrésis tra Francia e Spagna nel 1559 sancisce la soggezione dell’Italia all’egemonia spagnola e al pontificato della Controriforma. Finisce così l’età Rinascimentale e inizia una fase di decadenza dell’Italia. La cultura del secondo Cinquecento rispecchia questo passaggio epocale, che segna anche il definitivo tramonto di un’epoca di rinascita apertasi con il sorgere della civiltà comunale. Da questo punto di vista molto importante è l’opera di Torquato Tasso, tesa alla costante ricerca di un impossibile equilibrio fra la libertà artistica del Rinascimento e i dogmi della controriforma.

I martiri della filosofia e della scienza

La crisi della cultura nei paesi cattolici negli anni della contro-riforma appare evidente nella persecuzione subita da chi ha tentato di indicare nuove prospettive per lo sviluppo della filosofia e delle scienze. Per questa apertura al nuovo il più grande filosofo di quest’epoca, Giordano Bruno, è processato, torturato e bruciato vivo a Campo dei Fiori nel 1600. Galileo Galilei, il più grande scienziato del tempo, è costantemente posto sotto il ricatto da parte della Santa Inquisizione, che lo costringe con la minaccia della tortura e del rogo per anni a interrompere le proprie più importanti ricerche, per finire prima in carcere e poi dopo la ritrattazione agli arresti domiciliari sino alla morte. Il grande filosofo Tommaso Campanella da parte sua, dopo esser stato selvaggiamente torturato, è condannato a sopravvivere per 27 anni in un buco sotto terra. Al contrario la lotta alla controriforma consente un grandissimo sviluppo culturale a paesi come l’Olanda e l’Inghilterra. Per quanto riguarda il mondo cattolico, il minor peso dell’inquisizione lascia maggiore libertà di sviluppo culturale a un paese come la Francia.