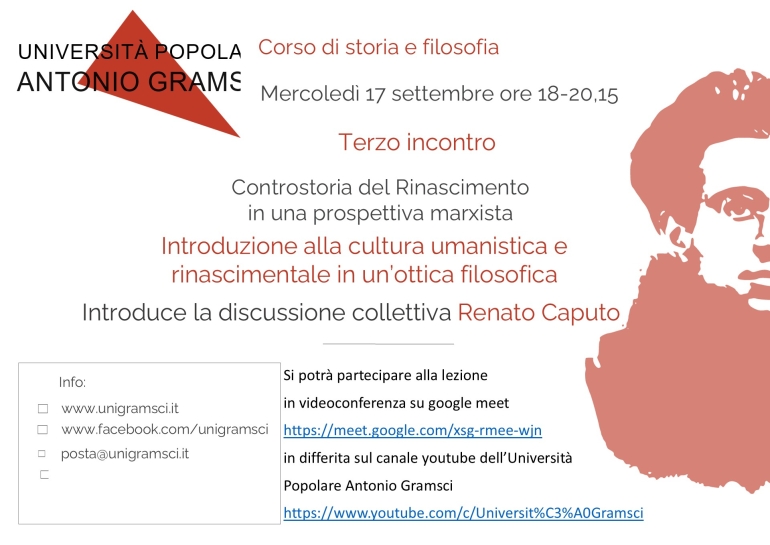

Mercoledì 17 settembre, dalle ore 18, avrà luogo il secondo incontro del corso di storia e filosofia “Controstoria del medioevo in un’ottica marxista” introdotto dal prof. Renato Caputo per l'Università popolare A. Gramsci. Per una introduzione al corso in cui si chiariscono le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema rinvio all’articolo: Controstoria del Rinascimento in una prospettiva marxista. Di seguito potete leggere una versione sintetica dei temi che saranno affrontati e discussi nel terzo incontro, al quale si potrà partecipare in diretta in videoconferenza al link: https://meet.google.com/xsg-rmee-wjn. Il video del corso sarà disponibile nei giorni successivi sul canale youtube dell’Università popolare Antonio Gramsci.

- Le coordinate storiche generali

Il sorgere della cultura umanista e poi rinascimentale va di pari passo a eventi storici che segnano il passaggio dal Medioevo all’età moderna, come l’ascesa della borghesia mercantile; il sorgere di monarchie feudali centralizzate, l’inizio della politica coloniale; l’invenzione della stampa; l’uso militare della polvere da sparo; la Riforma protestante.

Dalla pace di Lodi al trattato di Cateau-Cambrèsis

In Italia le Signorie, sorte dalla crisi dei Comuni, costituiscono Stati regionali, che scontrandosi fra loro lasciano la penisola nella frammentazione politica. Con la pace di Lodi del 1454 si arriva a un sistema di equilibrio fra i maggiori Stati. La litigiosità interna e l’appello allo straniero porteranno a un durissimo scontro lungo la prima metà del cinquecento fra Francia e Spagna che si concluderà con la pace di Cateau-Cambrèsis e il rovinoso dominio della Spagna e della controriforma sulla penisola.

Sviluppo e crisi economica dell’Italia

In quest’epoca si afferma la civiltà urbana, si sviluppa un’economia mercantile e monetaria. Nella città si impone una nuova aristocrazia del denaro. I banchieri italiani prestano denaro ai re d’Europa e città come Genova, Venezia e Firenze divengono grandi poli commerciali e finanziari. La seconda metà del Quattrocento e il Cinquecento rappresentano un periodo di crescente crisi per l’economia italiana in seguito alla caduta di Costantinopoli e alle nuove scoperte geografiche, con cui va perduta la precedente centralità del Mar Mediterraneo.

- Il rapporto con il Medioevo

È proprio nell’ambito della nuova civiltà urbano-borghese sorta in primis in Italia che si creano le condizioni per lo sviluppo della cultura umanista. In Italia, dunque, la fase umanista si afferma già precedentemente con lo sviluppo dei Comuni, anche se in quest’ultima epoca è più considerevole lo sviluppo socio-economico e meno lo sviluppo culturale.

La rottura con il mondo medievale

Con l’umanesimo abbiamo l’esplicita elaborazione di una cultura nuova, in grado di riflettere il mutato atteggiamento dell’uomo verso il mondo. Sorge una nuova immagine globale dell’uomo. Gli interessi metafisico-religiosi della scolastica vengono meno, come la sua attitudine contemplativa, dinanzi a una filosofia dotata di maggiore realismo e spirito pratico. Gli umanisti per marcare tale rottura con il mondo medievale guardano indietro all’antichità classica.

- L’intellettuale laico e i nuovi “luoghi” della cultura

Nel medioevo la cultura era stata monopolio quasi esclusivo della Chiesa, fino al sorgere delle università nell’età comunale. In tal modo anche la borghesia cittadina si appropria della cultura. Nel Rinascimento la cultura diviene un meraviglioso ornamento delle Signorie, ma gli artisti perdono progressivamente le loro libertà divenendo cortigiani. Si affermano le accademie come centri di elaborazione dell’alta cultura, da quella fiorentina e platonica di Ficino, alle scuole private di arti liberali.

- Il “pubblico” della cultura rinascimentale

La cultura umanista ha carattere elitario, con il ritorno all’elegante latino classico e l’abbandono del volgare. A favorire un allargamento della cultura è l’invenzione della stampa.

- L’umanesimo come aspetto essenziale del Rinascimento

I concetti storiografici di Umanesimo e Rinascimento

Per lungo tempo umanesimo e rinascimento erano usati come sinonimi a indicare il movimento culturale sviluppatosi in Italia nel Quattrocento e diffusosi in Europa nel Cinquecento, che ha rivoluzionato l’arte, la filosofia e la scienza. Solo verso la fine dell’Ottocento i due termini sono stati distinti per indicare con l’umanesimo la rinascita degli studi umanistici e classici che avrebbe preparato il profondo rinnovamento filosofico-scientifico del Rinascimento.

La filosofia dell’umanesimo

Insofferenti delle tenebre medievali gli umanisti sono attratti dalla luce della classicità. Dunque nel loro umanesimo letterario è presente un umanesimo filosofico, rivolto a far rinascere l’uomo formandolo secondo i grandi esempi antichi. Si trattava, quindi, di riappropriarsi delle possibilità che il mondo classico aveva dischiuso agli uomini, che erano state ignorate nei secoli bui del medioevo.

- La concezione rinascimentale dell’uomo

L’uomo come artefice di se stesso

Il nucleo dell’antropologia rinascimentale risiede nella massima Homo faber ipsius fortunae, per cui la peculiarità dell’uomo rispetto agli altri esseri viventi risiede nel forgiare se stesso e il proprio destino nel mondo.

Nell’orazione De Hominis digitate di Pico della Mirandola, considerata il manifesto dell’antropologia rinascimentale, l’uomo è presentato come “libero e sovrano artefice di se stesso”, un essere che ha la possibilità di progettarsi in mille forme diverse. Mentre l’uomo medievale si considerava parte di un ordine cosmico dato, l’uomo del rinascimento ritiene di dover conquistare da sé il proprio posto nel mondo.

L’uomo e dio

Lo spirito del rinascimento è antropocentrico e si differenzia da quello teocentrico del medioevo. Ora è l’uomo a essere posto al centro dell’interesse, mentre dio è confinato nella periferia dov’era l’uomo nel medioevo.

Il rifiuto dell’ascetismo medievale e l’esaltazione della vita attiva del piacere e del denaro

L’uomo è considerato come microcosmo, sintesi vivente del tutto, avendo qualcosa dell’angelo e della bestia.

O che bella giovinezza che si fugge tutta via

La difesa della dignità dell’uomo si accompagnano al rifiuto dell’ascetismo medioevale e alla concezione della vita come impegno concreto e non come fuga. Da ciò l’elogio della vita attiva di contro a quella contemplativa. Ne deriva l’esaltazione della gioia e del piacere immortalata dai celebri versi di Lorenzo il Magnifico.

- Prospettiva storica e storia nel Rinascimento

Nell’Umanesimo si scopre la dimensione storica degli eventi. Per cui il ritorno al passato significa ripristinare filologicamente la sapienza antica nella sua autenticità, ossia nel suo mondo storico.

La scoperta della prospettiva storica

Anche il Medioevo aveva conosciuto in parte la cultura classica, ma la aveva assimilata a sé. Così perdeva importanza il contesto storico, era come se ogni figura o dottrina si muovesse in una sfera senza tempo.

L’importanza della filologia

Interessato all’antico autentico, l’umanesimo realizza per la prima volta l’atteggiamento della prospettiva storica. Perciò la filologia è un elemento costitutivo dell’Umanesimo.

Dalla prospettiva storica verso nuovi sviluppi teorici

La scoperta della prospettiva storica è, rispetto al tempo, ciò che la scoperta della prospettiva ottica, realizzata dalla pittura rinascimentale, è nei confronti dello spazio: la capacità di cogliere la distanza degli oggetti l’uno dall’altro e dall’osservatore.

L’ideale dello sviluppo storico

Nasce così l’idea di una continuità dello sviluppo umano, ossia il concetto embrionale della civiltà come un’unica linea di sviluppo. Perciò gli uomini del presente hanno più esperienza e capacità degli uomini del passato.

- La laicizzazione e l’autonomizzazione del sapere

Il superamento del sistema medievale delle scienze

Il medioevo aveva realizzato un enciclopedia piramidale delle scienze, con la teologia al vertice. Venuta meno l’unità politica del medioevo, con il rinascimento viene meno anche questo sistema delle scienze. Vi è una laicizzazione del sapere per cui le varie attività e discipline rivendicano la propria libertà operativa. Abbiamo così Machiavelli che afferma l’autonomia della politica, Grozio che afferma l’autonomia del diritto e Galilei della scienza.

Rinascimento e civiltà moderna

Se precedentemente il Rinascimento era considerato l’inizio dell’età moderna, ora tale inizio è generalmente retrodatato alla rivoluzione scientifica e il Rinascimento è interpretato come un’età di transizione. Ciò non toglie che il Rinascimento sia da considerare un momento essenziale di rottura con il mondo medievale e un’epoca di gestazione del mondo moderno.