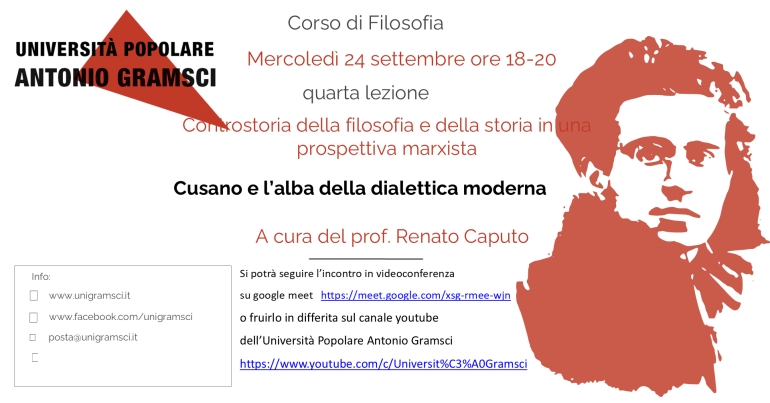

Mercoledì 24 settembre, dalle ore 18, avrà luogo il quarto incontro del corso di storia e filosofia “Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista” introdotto dal prof. Renato Caputo per l'Università popolare A. Gramsci. Per una introduzione al corso in cui si chiariscono le motivazioni che hanno portato alla scelta del tema rinvio all’articolo: Controstoria del Rinascimento in un’ottica marxista. Di seguito potete leggere una versione sintetica dei temi che saranno affrontati e discussi nel quarto incontro, al quale si potrà partecipare in diretta in videoconferenza al link: https://meet.google.com/xsg-rmee-wjn. Il video del corso sarà disponibile nei giorni successivi sul canale youtube dell’Università popolare Antonio Gramsci.

Niccolò Cusano

Nato nel 1401 in Germania a Cues, da cui il nome di Cusanus, Nicolaus Krebs studia a Heidelberg e Padova dove matura i propri interessi scientifici che coltiverà per tutta la vita. La sua carriera ecclesiastica culmina con la carica di Vescovo di Bressanone. È stato protagonista della disputa sui rapporti fra papa e concilio e si è battuto in particolare contro le divisioni religiose fra gli uomini, dando scarsa importanza alla differenza dei riti. In tal modo Cusano propugna una sorta di religione razionale dell’umanità, di contro alle diverse consuetudini basate sulla tradizione. Anche perché nell’universo di Cusano, essendo illimitato, non c’è opposizione fra centro e periferia, proprio perciò ogni essere finito non può che conoscere dio dalla sua posizione particolare. Quindi risulta assurdo voler imporre a tutti una determinata concezione dell’assoluto.

L’umanesimo di Cusano

Il contatto con ambienti umanisti porta Cusano alla raccolta di manoscritti e a incoraggiare la diffusione della cultura. Amico di Gutenberg, favorisce l’introduzione in Italia delle tecniche tipografiche. Oltre a opere matematiche e teologiche, compone fra il 1440 e la morte nel 1464 opere filosofiche.

Lo sviluppo della dialettica platonica fra Uno e molti

Per quanto Cusano sia un pensatore originale, sviluppa temi del neoplatonismo e della mistica cristiana. In particolare il suo ragionamento muove da una proposizione di Proclo: “ogni causato rimane nella sua causa, procede da essa e ritorna a essa”. In termini teologici si tratta di chiarire come il mondo è o rimane in dio. In termini logici si tratta di analizzare il rapporto fra l’assoluta unità e semplicità della causa, del principio primo, di dio e l’assoluta dispersione del causato, dei fenomeni, dell’universo. Per Cusano la molteplicità che è esplicata nel mondo, ossia caratterizzata da un’indeterminata divisione nello spazio e nel tempo è ricompresa nell’assoluto, in dio, in cui i limiti che separano il molteplice vengono meno. Allo stesso modo nell’unità matematica sono contenuti, in potenza, tutti i numeri. L’unità ha una realtà superiore rispetto al singolo numero, perché quest’ultimo si può pensare solo astraendo, mediante il concetto di unità matematica, dalle diverse unità che lo compongono.

La coincidenza degli opposti nell’Uno-Tutto

Come spiegare che in dio le cose, pur senza perdere la loro realtà, non presentino più limiti, cioè escano dalla condizione che caratterizza la realtà individuale? Esse nel mondo sono distinte quantitativamente e qualitativamente, mentre nell’assoluto anche il più o meno divengono assoluti, o infiniti e, dunque, non possono più essere criteri di distinzione. In effetti la velocità assoluta coincide con la quiete, si pensi a un punto che si muova con velocità infinita su una circonferenza. Allo stesso modo tutti i colori si fondono nel raggio di luce che li unisce. È il tema della coincidenza degli opposti.

La dotta ignoranza

Alla base della ricerca filosofica di Cusano vi è il concetto, di ascendenza socratica, della dotta ignoranza, titolo del suo primo lavoro filosofico (1440), cioè la consapevolezza che ci separa in quanto esseri finiti dall’assoluto. Già definire l’assoluto appare contraddittorio, perché definire significa delimitare, porre dei limiti a qualcosa che è infinito. L’infinito non si definisce come il finito in opposizione agli altri, perché è assoluto, e gli opposti in esso coincidono. Perciò si va al di là del principio di non contraddizione, che è alla base della conoscenza del finito. Dunque quella aristotelica è una logica del finito, alla quale Cusano sarà il primo a contrapporre una logica della ragione, dell’infinito e dello spirito.

L’intelletto non può conoscere né l’assoluto, né il fenomeno

Per Cusano non si può conoscere l’infinito con la ragione discorsiva, contro le pretese della scolastica di dimostrare l’esistenza di dio. Anzi per Cusano a rigore su dio non si può dire nulla. Qualsiasi nome o aggettivo gli diamo, gli attribuiremo qualità desunte dal mondo finito dell’intelletto che distingue e separa. L’assoluto infatti riunisce tutti i contrari che l’intelletto vuole separare. Allo stesso modo non riusciamo mai a padroneggiare completamente neppure i singoli fenomeni, in quanto hanno pienamente il loro significato solo in relazione al tutto che li ricomprende.

L’intuizione e la teologia negativa

Ciò non toglie che dobbiamo accostarci, per quanto possibile, alla conoscenza del tutto e di ogni cosa. Per poter accostarci al tutto non possiamo che partire dal mondo fenomenico e finito in cui siamo immersi, anche se per avvicinarci al tutto non basta accumulare conoscenze particolari, ma ci vuole un salto, ossia non tanto l’intelletto, quanto un’intuizione. Tanto più che Cusano intende valorizzare la teologia negativa, ossia l’analisi del mondo fenomenico è propedeutica all’avvicinamento dell’assoluto, in quanto ci permette di circoscriverlo, mostrando tutto ciò che non è.

L’infinito matematico di Cusano

La posizione scettico-critica della dotta ignoranza non era in contrasto con l’umanesimo di Cusano e il suo interesse per la ricerca scientifica, che diviene un compito infinito, che sempre più ci approssima alla verità assoluta. Il sapere così è congetturale, anche se caratterizzato da una gradualità di precisione. La matematica costruita dalla mente umana è la congettura più attendibile. Così Cusano per spiegare l’infinito utilizza dei paragoni matematici come, ad esempio, le parallele che si incontrano unicamente all’infinito.